お彼岸とは何か?その意味と由来

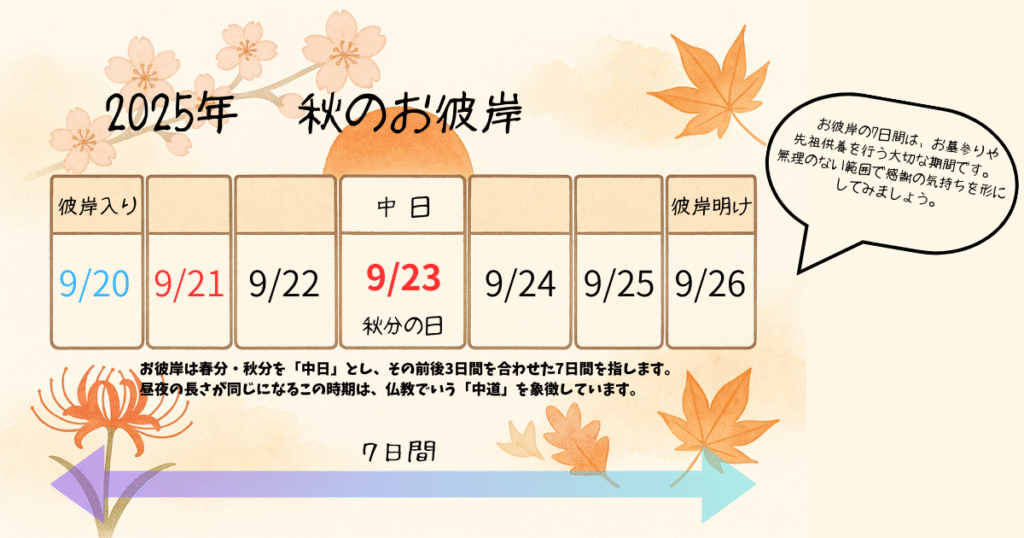

お彼岸は、日本の仏教文化に深く根付いた行事で、春分・秋分を中日とし、前後3日間を合わせた7日間に行われます。この期間は昼と夜の長さがほぼ等しくなるため、「中道」を象徴する時期とされ、仏教の教えと自然現象が結びついた独自の文化です。

「彼岸」とはサンスクリット語の「パーラミター(波羅蜜)」を訳した言葉で、「迷いの世界(此岸)」から「悟りの世界(彼岸)」へ到達することを意味します。つまり、お彼岸は単なる季節行事ではなく、仏道修行を実践する大切な期間として位置づけられてきました。

お彼岸に行うこと

お彼岸の過ごし方は地域や家庭によっても異なりますが、一般的には次のようなことが行われます。

- お墓参り

家族そろって先祖のお墓を掃除し、花や線香を供えます。草取りや墓石の水洗いも大切な供養の一部です。 - 供物(ぼたもち/おはぎ)

春のお彼岸には「ぼたもち」、秋には「おはぎ」をお供えします。これは季節の花「牡丹」「萩」にちなんで呼ばれるものです。 - 法要・読経

寺院では「彼岸会」と呼ばれる法要が行われる場合があります。檀家が集まり、僧侶と共に先祖を偲びます。

👉 関連記事:法事や弔問のときの服装・手土産

宗派ごとの考え方の違い

お彼岸は多くの宗派で共通して行われますが、細かい部分で違いがあります。

- 浄土真宗

特別にお墓参りや供養を強調せず、日々の念仏を大切にする姿勢。お彼岸の期間も平常心で阿弥陀仏を念じることを重視します。 - 曹洞宗・臨済宗(禅宗)

彼岸会では坐禅や法話が行われることもあり、心を整える修行の一環として捉えられます。 - 真言宗・天台宗

本格的に彼岸会を営む寺院も多く、読経や供養が盛大に行われます。

👉 関連記事:宗派の違い?主要7宗派の特徴と違い

地域ごとの風習

地域によってお彼岸の風習は大きく異なります。

- 関西地方:おはぎを近隣や親戚に配る習慣が残る

- 東北地方:地元の野菜や果物を供える

- 都市部:仕事や距離の関係で「お墓参り代行サービス」を利用する家庭も増加

このように、生活様式や地域文化が色濃く反映されるのもお彼岸の特徴です。

お彼岸と現代の過ごし方

現代ではライフスタイルの変化により、従来の形にとらわれない過ごし方も増えています。

- 遠方でお墓参りが難しい場合、花や供物を宅配で送る

- SNSで故人を偲ぶ投稿を共有し、親族と気持ちをつなぐ

- 「デジタル供養」としてオンライン法要やメモリアルページを利用するケースも増加

👉 関連記事:デジタル遺品の整理(SNSや写真など)

お彼岸に用意するものとマナー

- 供花:菊や季節の花を用意し、華美すぎないものが望ましい

- 線香:短くても構わないが、香りの強すぎないものを選ぶ

- 供物:ぼたもちやおはぎのほか、果物や菓子も可

- 服装:平服でよいが、あまり派手な装いは避ける

👉 関連記事:香典返しのマナー完全ガイド

お彼岸の実例:私の体験から

葬祭業に従事していた経験からも、お彼岸には特別な相談を受けることがありました。

たとえば「お墓が遠くて行けないがどうしたらよいか」「法要に参加できない親族への気配りは?」といったものです。

答えとしては、形よりも気持ちを大切にし、できる範囲で供養することが一番だとお伝えしてきました。

まとめ

お彼岸は、先祖を敬い感謝の気持ちを新たにする大切な仏教行事です。

- 春分・秋分を中心とした7日間に行われる

- お墓参り・供物・法要が基本

- 宗派や地域で風習の違いがある

- 現代では宅配やオンライン供養など新しい形も広がっている

形式にとらわれる必要はなく、最も大切なのは「感謝の心を持つこと」です。

👉 関連記事もぜひご覧ください:

コメント